-

Слово на Рождество Христово

«Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:

ибо ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь»

(Лк.2:10-11)

Рождественская ночь светлее всякого дня, потому что не просто солнце, а Солнце Правды восходит над землей. Маленькие свечки в наших руках – они ярче сияющих звезд. На улице зима, а в наших душах весна цветущая. Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; имя Ему: Бог крепкий (Ис.9:6).

Если бы сейчас нашим земным чувствам вдруг открылась картина духовного мира, сколько великих чудес предстало бы перед нами! Мы постигли бы, с какой добротой смотрят на нас прекрасные Ангелы, как радуются нашему празднику светозарные небесные Силы. Мы воочию увидели бы высочайшее таинство: как вступает в наш храм любвеобильная Царица Небесная, а на руках Ее покоится Божественный Сын.

Это дивное зрелище откроется нам во всей полноте, если мы будем достойны Небесного Царствия. Но уже здесь, на земле, мы можем предчувствовать счастье вечной жизни и радостно приветствовать Жизнодавца Господа: «Таинство странное вижду и преславное: Небо – вертеп, престол херувимский – Деву, ясли – вместилище, в нихже возлеже невместимый Христос Бог, Егоже воспевающе величаем».

Все доброе и прекрасное в этом мире приветствует рассвет: поют птицы, благоухают цветы, небосвод расцвечивается нежными красками. Вот так же лучшие сыны и дочери рода человеческого ликуют, духовным взором созерцая зарю Рождества Христова, духовным слухом внимая ангельскому песнопению: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк.2:14). Это торжество всей Вселенной, встречающей утро спасения, дивное явление миру Богомладенца Христа.

Тяжко в одиночестве превозмогать сырую холодную ночь. Подобную ночь переживало человечество до благодатного пришествия в мир Сына Божия. Лишь Он, безгрешный Искупитель, был властен рассеять мрак греха в падшем мире. «К чему праотцы столь сильно стремились, что пророки предвозвещали и праведные желали видеть, то сегодня совершилось», – возглашает о Боговоплощении Ефрем Сирин. В лице Сына Божия вся Святая Троица примирилась с изнемогшим от вражды родом человеческим.

В ветхозаветных сумерках люди могли прозревать всемогущество и правосудие Божие, но лишь таинство Рождества высветлило перед нами Божественную любовь. Как же дорог человек Господу, если ради нас Сын Божий возлег в холодной пещере, на соломе, среди бессловесных животных, если Он пришел испить за нас всю горечь падшего мира! Богомладенец Иисус принес нам освобождение от древней клятвы, которую навлек на себя человек изменой своему Создателю. Любовью Господней был искуплен позор людского грехопадения: Всевышний простил заблудших и вновь зовет их к Себе, в Царство добра и света.

Сын Божий из любви к людям стал Сыном Человеческим. Земные родители празднуют появление на свет своего ребенка, надеясь, что он будет утешением в жизни, гордостью, опорой и кормильцем в старости. Так как же все человечество должно торжествовать Рождество Иисуса Христа – Источника вечного счастья, Подателя Небесной пищи, Спасителя мира! У человечества родился небывалый Сын, Который ведет его к Небесному Отцу. С Богомладенцем Иисусом мы становимся детьми Всемогущего Бога. Ныне земля и небеса, ликуя, празднуют примирение, более того – усыновление человека своему Творцу.

Сквозь века, сквозь тысячелетия неугасимым светом радости озаряет наши сердца Вифлеемская звезда – рассветная звезда нашего спасения. В ее благодатных лучах открывается нам зрелище, кажущееся простым, обычным, земным, – Мать и Младенец. Но кто эта Мать? Пречистая Дева, красота души Которой явилась столь совершенной, что Всевышний избрал Ее для чудесного Своего Рождества. Кто этот Младенец? В Вифлеемской пещере просиял Человеколюбивый Творец, чьею волею создана и существует Вселенная. В хрупкое детское тельце оделся Владыка мироздания, на славу Которого не могут взирать Херувимы и Серафимы.

Воспоем же песнь благодарения, «нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог». Открывается нам пречудное видение: Вифлеемские ясли, вместившие Невместимого, Сына Божия и Спасителя мира. Его ищут с копьями и мечами воины нечестивого царя Ирода. А Божественный Младенец мирно почивает, смиренно положившись на волю Отца Своего Небесного.

Доверимся же и мы Спасителю нашему Иисусу Христу, указавшему для каждого из нас время и место его земного странствия. Будем подражать безмятежности Божественного Младенца, покоившегося в Вифлеемской пещере под покровом Небесного Отца. Последуем Отроку Иисусу, смиренно возрастая вместе с Ним из мужества в мужество, от силы в силу. Станем же наперекор любым искушениям хранить в себе по-детски светлую Рождественскую радость, «яко с нами Бог, и никтоже на ны!».

-

Борисо-Глебский листок - январь - февраль 2026

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Совершается великое освящение воды

(19 января по н. ст., понедельник)

Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святою Православною Церковью, как один из великих праздников. Праздник Крещения Господня также называется праздником Богоявления, потому что во время крещения Бог явил Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святый сошел в виде голубя. А так же при крещении впервые люди могли видеть, что в лице Иисуса Христа явился не человек только, но вместе и Бог.

В сам праздник Богоявления после Литургии в память того, что Спаситель Своим крещением освятил воду, бывает освящение воды в реке, или же в другом месте, где берут воду. Шествие для освящения воды называется Крестным ходом на Иордань.

Церковь молится: «Сотвори ю (её) нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов всегубительство, супротивным силам неприступную, Ангельския крепости исполненную. Да вси почерпающии и причащающиеся имеют ю ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой просьбе изрядную". Водосвятные молебны совершаются и в другие праздники, но верующими людьми более всего ценится именно крещенская вода.

Сегодня дома читаем: от Матфея (3:13-17)

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК.

(19 января по н.ст., понедельник)

Родился святитель Феофан, известный всему миру как Затворник Вышинский или просто Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров), 10 января 1815 года в селе Чернавское Елецкого уезда Орловской губернии, в семье священника. Учился в Ливенском духовном училище, Орловской семинарии, Киевской духовной академии.

В 1841 году, в Киеве принял постриг с именем Феофан, в том же году рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. Затем была служба инспектором в нескольких духовных учебных заведениях, ректорство в Санкт-Петербургской духовной академии; поездки в Палестину в составе русской духовной миссии и в Константинополь в должности настоятеля посольской церкви (во время этих поездок происходит углубленное изучение аскетической письменности православного Востока).

1 июня 1859 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры была совершена хиротония и наречение святителя Феофана во епископа Тамбовской епархии, затем последовало перемещение на древнюю, более обширную Владимирскую кафедру...

В 1866 году, находясь на самом, казалось бы, "взлете" практической деятельности, епископ Феофан неожиданно подал в Священный Синод прошение об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышинской пустыни Тамбовской епархии. Прошение было удовлетворено, и он, наконец, получил то, к чему давно чувствовал свое главное духовное призвание: полное отрешение от житейских дел, уединение, неразвлекаемое "внутреннее делание".

Автор множества книг и писем, в которых наставлял самый широкий круг лиц, от иерархов до простых мирян, в опыте углубления духовной жизни и созерцательной молитвы. Почил 1894 года, канонизирован в 1988. Память 10 января.

______________________________________________

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.

(20 января по н. ст., вторник)

АНГЕЛ, ИДУЩИЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ ГОСПОДНИМ.

Евангелист Марк открывает свое Евангелие началом общественной проповеди Христовой и Его общественного служения в мире. И тут же он выделяет пророчество пророка Малахии об Иоанне Предтечи как Ангел идущем пред лицеем Господним.

Почему пророк и Евангелист называют Иоанна Ангелом, хотя он был не Ангел, но человек? Во-первых потому, что Иоанн своею жизнью уподобился Ангелу небесному и из всех смертных людей наиболее приблизился к жительству ангельскому. Во – вторых, дабы ты познал: цель служения Христова на земле – сделать из людей Ангелов; из смертных, грешных, природой порабощенных людей сделать бессмертные, безгрешные и свободные от природы создания, каковы святые Ангелы на Небесах. Чем же святой Иоанн уподобился Ангелу? Во-первых, своим послушанием Богу; во-вторых, своею свободой от мира; и в-третьих, своею беспопечительностью о телесной жизни своей. Первое есть основание всего, второе проистекает из первого, а третье из второго.

Сегодня дома читаем: от Иоанна (1:29-34).

_________________________________________________

ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ УГЛИЧСКОГО

(21 января по н.ст., среда)

Игумен Покровского монастыря близ Углича; был племянником преподобного Макария Калязинского († 1483 г.). По смерти родителей 11-летним отроком св. Паисий пришел в обитель своего дяди, который и облек его в иноческие одежды. Под руководством преподобного Макария юный инок проводил жизнь в подвигах послушания, поста и молитвы, занимаясь переписыванием душеспасительных книг. В 1476 г. по желанию князя Андрея Васильевича преподобный Паисий основал в трех верстах от Углича общежительный Покровский монастырь, в котором и был избран игуменом. Подвизаясь в Покровской обители, преподобный Паисий достиг глубокой старости и скончался в 1504 г.

Сегодня дома читаем: от Марка (11:23-26)

___________________________________________________

СВЯТОГО ФИЛИППА. МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА.

(22 января по н.ст., четверг)

Когда царь Иван IV создал опричнину, опричники вершили бессудную расправу над теми, в ком видели врагов царя. Филипп увещевал Ивана IV ради Христа отказаться от пролития крови. Тот не соглашался. Тогда митрополит публично, в храме, отказал ему в благословении.

Филиппу угрожали расправой, но митрополит не благословлял царя, считая его жестокость нехристианской. Святитель стоял не против государя, а за веру. Его по ложным обвинениям свергли с митрополичьей кафедры, прилюдно сорвали с одежд знаки его сана и сослали в Отроч монастырь.

В декабре 1569 года вожак опричников Малюта Скуратов приехал к Филиппу в Отроч монастырь, в Тверь, и вновь просил о благословении для царя на опричные дела. Филипп отказал. Прозревая то, что должно свершиться, он сказал Малюте: «Делай то, зачем пришел». Опричник задушил старика. Филиппа погребли на земле обители.

Филиппа, несмотря на царскую немилость, стали почитать как святого в Соловецком монастыре. Сын Ивана Грозного, царь Федор Иванович разрешил перевезти мощи Филиппа из Отроча монастыря на Соловки.

В 1652 году митрополит Новгородский Никон, будущий патриарх, отправился на Соловки. Там он прочитал монахам грамоту, где царь Алексей Михайлович за давно умершего царя Ивана IV молил Филиппа о прощении. Мощи Филиппа доставили в Москву. Народ и духовенство встречали их с радостью. Царь нес гроб вместе с архиереями. Мощи поместили в Успенском соборе Кремля. Филипп был прославлен как великий святой.

Сегодня дома читаем: от Марка (11:27-33)

_____________________________________________________

СВ. ФЕОФАН, ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ.

(23 января по н.ст., пятница)

В миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию.

В 1841 г. окончил Академию и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПДА). В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям.

Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. В 1855 г. св. Феофан в сане архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан — настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. — ректор СПДА.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства, С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Но не возможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены, они звали его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать — эо служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников».

Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значительные труды его — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Канонизирован в 1988 г., как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.

Сегодня дома читаем: 1 послание Петра (1:1-2,10-12; 2:6-10)

___________________________________________________

ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО, ОБЩИХ ЖИТИЙ НАЧАЛЬНИКА.

(24 января по н. ст., суббота)

Ему молятся при разных недугах, бесновании,

еще при жизни он исцелил больную раком.

Преподобный Феодосий жил в V веке. Он называется великим за свои великия дела и началъником общежительных монастырей, потому что первый устроил большой монастырь, называемый лаврою, с отдельными келлиями для братии, и тем положил начало общежительным монастырям в Палестине.

Родом он был из Каппадокии. Благочестивые родители воспитывали его в благочестии, и с самаго детства он любил читать слово Божие, молиться и прислуживать в церкви. Он часто молился словами св.царя Давида: «Господи, наставь меня на путь, да пойду во истине Твоей!» Отправившись в Иерусалим на поклонение св. местам, св. Феодосий зашел к св. Симеону, подвизавшемуся на столпе (память его 1 сентября по ст. ст.). Св. столпник назвал его по имени и предсказал, что он соберет вокруг себя много иноков и многих наставить на путь истины и добродетели. В Палестине св. Феодосий поселился в горной пещере, где, по преданию, ночевали волхвы, приходившие на поклонение новорожденному Спасителю, и прожил тут 30 лет, питаясь только финиками и кореньями. Здесь к преподобному начали собираться искавшие подвижнической жизни. Пещера, где жил св. Феодосий, оказалась тесною. Тогда он начал молиться, чтобы Сам Бог указал ему место для обители. Взяв кадило с холодными угольями, он пошел по пустынь, и вот, когда уже возвращался в пещеру, вдруг уголья в кадиле воспламенились, и воскурился фимиам. Здесь и основана была обитель. Эта обитель была вместе и приютом для странников, и успокоением немощных, и питательницею бедных. Сам Феодосий служил всем. Скоро лавра св. Феодосия сделалась знаменитою; в ней было до 700 человек братии. Много чудес сотворил св. Феодосий во время своей жизни. Он спасал погибшие корабли на море, показывал дорогу заблудившимся в пустыне, сохранял от нападения диких зверей, избавлял от разных бед и болезней, являясь и во сне и наяву. Предсказал разрушение Антиохи от землетрясения. Скончался св. Феодосий в 529 г., будучи 105 лет.

Сегодня дома читаем: от Матфея (4:1-11)

_____________________________________________________

Неделя 33-я по Пятидесятнице

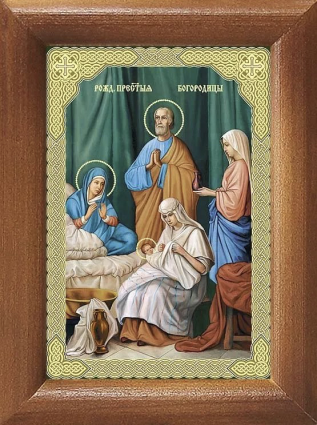

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

(25 января по н. ст., воскресенье)

Перед иконой «Млекопитательница» просят помощи в родах.

Перед этим образом молятся и кормящие матери.

Первоначально эта икона находилась в лавре преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима. При кончине, преподобный Савва сказал братии, что лавру посетит паломник из Сербии, и повелел передать ему в благословение эту чудотворную икону. Это и случилось в XIII веке. Святой Савва Сербский при¬вез эту икону в Хилендарскии монастырь на святом Афоне.

Сегодня дома читаем: от Луки (19:1-10)

_______________________________________________________

МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ И С НЕЮ В РИМЕ ПОСТРАДАВШИХ

(25 января по н. ст., воскресенье)

Она считается покровительницею

Московского университета и всех учащихся.

Святая Татиана, память коей совершается ныне, юная дева, воспитан¬ная высокородными благочестивыми родителями в законе христианском, предпочла выгодному супружеству девство и приняла звание диакониссы римской Церкви, в царствование Александра Севера. При всей доброте этого государя, и при нем христианам не было спокойного житья, даже в самом Риме: в числе придворных и тогда были такие, которые втихомолку проливали кровь христианскую, как воду. Привлечена была к суду как христианка и диаконисса Татиана. Когда она отказалась от поклонения идолу в храме Аполлона, ее подвергли пыткам. Святая нисколько не колебалась от испытываемых ею страданий; вокруг нее незримо для других стояли четыре ангела и ободряли ее, поражая в то же время мучителей. Потом святую заключили в темницу; и здесь явились к ней светоносные Ангелы для ее утешения и ободрения. Святую опять подвергли мучениям и опять ввергли в темницу, - и снова светоносные Ангелы Божии явились к ней, уврачевали ее от ран и прославляли ее страдания. Святая была усечена мечом вместе со своим родным отцом, которого также судили за принятие христианской веры. Таким образом, святая душа Татианы водворилась в мире духов, с ликами светоносных Ангелов.

____________________________________________________

ПРП. ИРИНАРХА, ЗАТВОРНИКА РОСТОВСКОГО

(26 января по н.ст., понедельник)

Святитель Иринархродом из крестьянской семьи, что проживала в Ростовском уезде. В тридцать лет Илия (имя в миру) принял монашество в Борисоглебском монастыре, где настойчиво выполнял иноческие подвиги во имя и для людей.

Из-за неприятия его игуменом, который всячески издевался над ним физически и морально, пытаясь сломить его веру, был вынужден покинуть обитель и перейти в Аврамиев Богоявленский монастырь, где вскоре стал келарем.

Но увидев несправедливость и нечестность в поведении со стороны служителей, которые неправильно использовали церковные блага,перешёл в Ростовский монастырь святого Лазаря. Там он прожил в отшельничестве три года, после чего с большим желанием вернулся в родную обитель, где вёл жизнь в суровом уединении. Так целых 25 лет Иринарх жил там, закованный цепями, периодически принимая физические муки и душевные истязания – в тяжких трудах (как говорил о себе сам святой).

После раскаяния Борисоглебского игумена вернулся в родное место, но жизнь его всегда была подвержена душевным трудностям, ибо святитель понимал, что живёт совсем е так, как его братия. Его же путь был более высокий, а предназначение – истинно Божие. И он неукоснительно следовал ему, несмотря ни на что.

Во времена русско-литовской войны выполнял послушание, усердно молясь Господу о помиловании Русской земли. Предсказывал гибель врагам при захвате родного монастыря и помогал представителям власти своими молитвами и предсказаниями. Во время всего хода войны преподобный непрестанно и слёзно молился об избавлении Руси от врагов, помогал людям излечиться от разных болезней и напастей.

Когда ему стал известен день его смерти, он позвал своих учеников и дал им наставления, а затем, простившись со всеми, тихо и мирно отошёл в мир иной.

После кончины святителя осталось много предметов, напоминающих о тяжестях его жития: 142 медных креста; 7 наплечных вериг; 20 — саженевая цепь; железные путы для ног; 18 оков на руки; пудовые «связни»; железная палка.

В таких тяжких трудах, страдая во имя Бога и ради народа Руси, Иринарх прожил 38 лет. Всего отведено ему было 68 лет. После смерти святого при его гробе было совершено множество чудес, особенно таких, что касались исцелений больных и изгнания бесов. Происходило это с помощью возложении на них цепей и крестов подвижника.

Сегодня дома читаем: 1 послание Петра (2:21-3:9)

___________________________________________________

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ

(27 января по н.ст., вторник)

Святая Нина росла в еврейской семье. Была племянницею Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем полюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец её Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили у неё желание просветить её жителей христианской верой. Однажды ей во сне явилась Сама Пресвятая Богородица и, вручив крест из виноградных ветвей, благословила её на дело просвещения язычников. Нина отправилась в Иверию. Пришедши в город Мцхет в то время, когда язычники, совершая праздник в честь идола Армаза, приносили ему жертвы, святая Нина начала пламенно молиться о том, чтобы Господь просветил заблуждающийся народ. Вдруг, среди ясного дня, блеснула молния, раздался страшный удар грома, и разрушился истукан. Поселившись у одной благочестивой женщины в царских виноградниках, Нина начала подвижническую жизнь и приобрела дар чудотворения, так что сделалась известною. Услышав о чудесах святой Нины, жена царя Мириана Нона отправилась к ней и получила исцеление. Сам царь, ослепший во время охоты от молнии, был исцелен Ниною и принял крещение. Вслед за царем начали креститься и подданные его. Нина обратила ко Христу царя Армении Тиридата. Путешествовала в Кахетию для обращения царицы Софии. За свои проповеднические труды, подобные апостольским, называется она равноапостольною. Святая Нина открыла место, где хранилась риза Господня. Через много столетий в 1625 году риза Господня была переслана в Москву, где в Успенском соборе хранилась помещенной в особом ковчеге.

Святая Нина скончалась в 335 году в Кахетии, послужив Господу 35 лет. Мощи её почивают в Грузии, в Сигнах. В тифлисском Сионском соборе храниться врученный святой Нине Пресвятою Богородицею крест из виноградных лоз: крест перевязан волосами святой Нины.

Сегодня дома читаем: от 1 послание Петра (3:10-22)

_________________________________________________

ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕСТНЫМ ВЕРИГАМ СВЯТОГО И ВСЕХВАЛЬНОГО АПОСТОЛА ПЕТРА

(29 января по н. ст., четверг)

Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями. Ночью, накануне суда над ним, Ангел Господень снял с апостола эти цепи и чудесно вывел его из темницы (Деян. 12, 1 - II). Христиане, услышав о чуде, взяли вериги (цепи) и хранили их как драгоценность. Одержимые разными болезнями, приходя к ним с верою, получали исцеления. Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего, а она в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград. Одну веригу Евдокия послала в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм во имя апостола Петра и положила в нем веригу. В Риме были также и другие вериги, в которых находился апостол перед своей кончиной при императоре Нероне. 16 января вериги апостола Петра выносятся на поклонение народу.

Сегодня дома читаем: от Марка (12:1-8)

_____________________________________________________

ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО.

(30 января по ст., пятница)

По его молитвам излечиваются многие болезни, особенно проказа и беснование.

Ему молятся о покровительстве немощным.

Преподобный Антоний Великий — величайший подвижник, основатель пустынножительства, родился в Египте в 251 г. Однажды в церкви, услышав евангельские слова Христа о богатом юноше, Антоний воспринял их как сказанные лично ему. 20-ти лет, по смерти родителей раздав свое имущество, начал подвижническую жизнь. Для большего уединения святой поселился вдалеке от всех, в гробнице. Приобретая духовный опыт в борьбе с дьяволом, преподобный задумал уйти в глубь Фиваидской пустыни и в полном уединении служить Господу трудом и молитвой. Один старец-подвижник благословил преподобного на новый, до тех пор неизвестный вид подвига — отшельничество. В полном уединении и непрестанной борьбе с невидимым врагом прп. Антоний прожил много лет и обрел спокойствие духа и мир в мыслях (311).

Узнав о сильном гонении на христиан, пошел в Александрию и молитвою, словом и служением укреплял страдальцев. Возвратившись в пустыню, основал монастырь, а сам ушел дальше и жил в одиночестве, лишь изредка посещая свою обитель. Узнав, что Церковь смущают ересь и волнения ариан, снова пришел в Александрию и много содействовал Афанасию Великому в борьбе по искоренению ереси. Из творений его известны речи и послания к монастырям (о христианских добродетелях; наставление имп. Константину Великому и его сыновьям). 85 лет своей жизни провел в пустыне. Перед смертью преподобный поучал братию в чистоте хранить веру Христову, избегать общения с еретиками, неустанно пребывать в подвиге христианских добродетелей. Мирно скончался в возрасте 105 лет.

Сегодня дома читаем: от Луки (6:17-23).

________________________________________________________

ПРАВЕДНЫЕ КИРИЛЛ И МАРИЯ, РОДИТЕЛИ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

(31 января по н. ст., суббота).

Кирилл и Мария Радонежские - святые Русской православной церкви, родители преподобного Сергия Радонежского. Кирилл и Мария жили в конце XIII - начале XIV века в Ростовском княжестве. По преданию, они владели имением на берегу реки Ишни в 4 км от Ростова. Кирилл и Мария строго следовали церковным правилам, молились и вместе ходили в храм. У них были дети Стефан, Варфоломей (будущий Сергий Радонежский) и Пётр. В конце жизни Кирилл и Мария вместе приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре.

К XIX веку почитание преподобных Кирилла и Марии распространилось по России, о чём свидетельствуют месяцесловы того времени. 3 апреля 1992 года, в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Празднование памяти преподобных Кирилла и Марии 28 сентября (11 октября) и 18 (31) января, а также в соборы Ростовских и Радонежских святых.

Сегодня дома читаем: от Луки (18:2-8)

____________________________________________

Неделя о мытаре и фарисее.

ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛ ИКОГО, ЕГИПЕТСКОГО

(1 февраля по н.ст., воскресенье)

Преподобный родился в селении Птинапор, в Нижнем Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: «Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо и тебе предстоит оставить земную жизнь».По кончине родителей преподобный Макарий («Макарий» — с греч. значит блаженный) роздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя в лице опытного старца-инока, жившего в пустыне, недалеко от селения. Старец принял юношу с любовью, наставил его в духовной науке бдения, поста и молитвы и научил рукоделию — плетению корзин.

Враг спасения боролся с подвижником, стараясь устрашить его. Блаженный Макарий отражал нападения беса, ограждаясь молитвой и крестным знамением. Злые люди воздвигли на святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из ближнего селения. Его вытащили из келлии и били. Преподобный Макарий нес искушение с великим смирением. Деньги, вырученные за свои корзины, он безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность блаженного Макария открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда она в муках исповедала, что оклеветала отшельника, и указала действительного виновника греха.

Прожив три года в Фаранской пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Преподобный авва Антоний с любовью принял блаженного Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого аввы, удалился в Скитскую пустыню (в северо-западной части Египта) и там столь просиял своими подвигами, что его стали называть «юношей-старцем», так как, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком.

В годы царствования императора Валента арианина (364-378 гг.) преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли святое крещение.

Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои пустыни.

Преподобный дожил до 97 лет, незадолго до кончины (+ ок. 390-391 г.) ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близким переходе его в блаженные небесные обители. Когда святая душа преподобного Макария была взята Херувимом и вознеслась им на небо, некоторые из отцов мысленными очами видели, что воздушные бесы в отдалении стояли и вопили, что избежал их св. Макрий.

Сегодня дома читаем: от Луки (18:10-14)

________________________________________

ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО.

(2 февраля по н.ст., понедельник)

Преподобный Евфимий был родом из г. Мелитины в Армении. Он происходил из богатой и знатной семьи и был поздним, вымоленным ребенком. Отданный матерью во исполнение обета Церкви и воспитанный еп. Мелитинским Отрием. Желанием преп. Евфимия было жить в уединении и безмолвии, но явившийся ему Господь повелел отшельнику не отгонять приходящих к нему, и вокруг св. Евфимия снова собра лась братия. В 429 г. Иерусалимский Патриарх Ювеналий освятил устроенную им Лавру. С Божией помощью Лавра укреплялась, и, хотя монахи жили в бедности, бывало, что монастырь принимал до 400 человек путников, и молитвами св. Евфимия в пустых закромах всегда находилась еда.

Во времена подвижничества св. Евфимия прошли III и IV Вселенские Соборы, обличавшие ереси Нестория и Диоскора, умалявших один Божественную, другой — человеческую природу Христа. Преподобный принял исповедание Соборов и признал их православными, и многие пустынники, находившиеся в заблуждении, отреклись под его влиянием от несторианства и монофизитства.

Слава подвижника все возрастала, его стали называть Великим, и, стремясь уйти от людской молвы, преподобный снова удалился во внутреннюю пустыню. Когда он возвращался в Лавру, иной раз видели, что при совершении им Божественной Литургии огонь сходил с небес, а иной раз — Ангела, ему сослужащего. Преподобный Евфимий Великий обладал великим даром пророчества. Нескольким будущим архиереям он в разное время предсказал епископство за годы до призвания их на это служение Богом. Много было и других предсказаний

Скончался преп. Евфимий в возрасте 97 лет в 473 г. Время преставления было ему открыто за три дня до этого, и он благословил и напутствовал братию прежде всего приобретать любовь и смирение. При гробе его совершались чудеса и подавались исцеления больным во славу единого в Троице Бога, Отца, и Сына, и Святого Духа, дивного во святых. Аминь.

Сегодня дома читаем: от Луки (6:17-23)

________________________________________

ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА.

(3 февраля по н. ст., вторник)

Говорят, что он появился на свет в 15 веке в одно из греческих семей. Родители старались дать ему самое лучшее образования. Он отправлялся в разные страны для постижения наук. Но ведение такой безбедной жизни наскучило ему и он принял решение удалиться от всего этого в монастыре. Тяга к наукам была у него всегда. Даже когда произведено было постригание на Афоне, он продолжал читать и стремится понять греческие рукописи.

Такая тяга к знаниям и произвела некие изменениям в житие святого Максима Грека. Князь Василий ІІІ просил направить его в Московию для перевода текстов на славянский язык. Именно тут он получил свое прозвище. Он сделал немало для развития духовного просвещения на Руси. Его перу принадлежат многие церковные книги и рукописи.

Но со временем у него В 1525 году на Поместном соборе ему выдвинули обвинение в ереси и поместили в заточение Иосифо-Волоцкого монастыря. Там для него были уготовлены строгие требования по содержанию. После 6 летнего заключения его снова призвали на совет и обвинен в внесении ошибок в рукописи.

Далее отправили в Тверской монастырь. В нем ему втайне разрешали читать и писать. Только через 20 лет ему разрешили поселиться в Троице-Сергиевой лавре. Именно тут с него сняли все ограничения. До конца своих дней он был занят переводом Псалтыри. Преставился он еще в 1556 году, а вот канонизирован лишь в 1998.

Сегодня дома читаем: от Марка (8:9-13)

________________________________________

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕННАДИЙ КОСТРОМСКОЙ И ЛЮБИМОГРАДСКИЙ

(5 февраля по н. ст., четверг)

Ему молятся об исцелении от зубной боли, болезни глаз, расслабления,

особенно же при исступлении ума и бесновании

Преподобный Геннадий родился в Могилеве в богатой боярской семье.

Против воли родителей рано посвятил себя иноческой жизни. По благословению прп. Александра Свирского ушел в вологодские леса к прп. Корнилию Комельскому и там принял постриг. Затем вместе с Корнилием удалился в костромские леса, где на берегу Сурского озера вскоре возникает обитель Преения Господня, и прп. Геннадий становится ее игуменом. За свою добродетельную жизнь был награжден Господом даром прозорливости и чудотворения.

Однажды боярин Борис Палецкий, сильно заболев, пришел в обитель Преображения Господня помолиться. Преподобный Геннадий весьма обрадовался прибытию князя, созвал братию и встретил посетителя в святых воротах с подобающей молитвой и дал ему в руки свой посошок. С того часа князь стал здоровым и прославил Бога, и все радовались выздоровлению князя.

Сегодня дома читаем: от Марка (13:31-14:2)

________________________________________

БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

(6 февраля по н. ст., пятница)

Блаженная Ксения родилась в Санкт-Петербурге между 1719 и 1732 гг. Когда Ксении исполнилось 26 лет, скончался ее муж, Андрей Феодорович. Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое. Она раздала решительно все свое имущество бедным и, освободившись от всех земных попечений, избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в кафтан и камзол мужа, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, перестала откликаться на свое имя и просила звать ее Андреем Феодоровичем. Ксения стала жить на улице и нищенствовать, а по ночам удалялась за город и там молилась. Везде, где появлялась блаженная, она приносила удачу. Господь наградил святую даром пророчества и исцелений. Люди замечали, что это не просто нищая: милостыню она принимала, не от всякого, и если и брала, то лишь копейку, которую тут же отдавала бедным. Круглый год они ходила в лохмотьях и рваных башмаках, подвергалась нападкам и насмешкам. 45 лет блж. Ксения приходила на помощь каждому нуждающемуся. Ее подвиг свидетельствовал о полном безкорыстии, доброте, кротости, даре предвидения будущего.

Кончина ее последовала между 1794 и 1806 г.г. После преставления блаженной Ксении (конец XVIII века) на ее могилу стало приходить множество людей, прося исцеления, помощи в семейных и бытовых затруднениях, утешения.

Однажды император Александр III заболел тифом и был при смерти. Императрица Мария Феодоровна молила Бога о его выздоровлении, и вот как-то в легком сне явилась ей какая-то бедная женщина и сказала: «Отслужи панихиду о рабе Божией Ксении, и твой супруг поправится». Государыня так и сделала, и император стал поправляться. Тогда стали разыскивать, кто такая была Ксения. Наконец, на кладбище нашли могилу блаженной Ксении, которая многих исцеляла при своей жизни. Александр III приказал тогда, в благодарность за исцеление, построить красивую часовню, где многие стали служить панихиды о блаженной Ксении и получали исцеление в болезнях. Старшая дочь императора Александра III была названа Ксенией.

Сегодня дома читаем: от Марка (14:3-9)

________________________________________

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ».

(7 февраля по н. ст., суббота)

Перед этим образом молятся Пресвятой Богородице при обуревании человека греховными страстями, при тяжелом состоянии души, когда надежда на выздоровление оставляет больного .

Прославилась в Москве многими чудесами со второй половины XVIII века, а особенно во время чумы в 1771 году. Принесена в Москву казаками в 1640 году, в царствование Михаила Федоровича (1613 – 1645) и помещена в храме святителя Николая на пущах в Садовниках. Одно время, вследствии пожара и неоднократных перестроек храма, об иконе забыли. Она находилась на колокольне и была заброшена. Но обильные милости, явлённые Божией Матерью , заставили вспомнить святыню и отвести ей подобающее место в храме, где был установлен придел в её честь. Празднование иконе установлено в 1760 году, в память исцеления больной женщины, удостоившейся видения святого образа и исцелившейся после молебна перед ним. К этому же времени относится составление службы и акафиста.

Сегодня дома читаем: от Луки (20:45-21:4)

________________________________________

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

(7 февраля по н. ст., суббота)

Был архиепископом в Константинополе. Назван Богословом за свои сочинения о Боге - Слове, Спасителе мира, и о Святом Духе. Жил святитель Григорий в IV веке. Родился он по молитвам благочестивой матери Ионны. Молясь, Ионна обещала посвятить сына Богу и, когда родился Григорий, все свои силы употребила на то, чтобы воспитать его в вере и благочестии, и начала это с самых ранних лет. Когда Григорий возрос, то любимыми занятиями его сделалось чтение слова Божия и молитвы. Однажды во сне, в видении, он видел двух девиц в белых одеждах, из которых одна, назвав себя чистотою, а другая целомудрием, приглашали его служить Богу сими добродетелями и за это обещали поставить его пред сиянием Самой Святой Троицы. С этого времени Григорий дал обет девства.

Для высшего образования родители отправили его в Афины. Здесь, в школе, св. Григорий встретился с св. Василием Великим, и крепко подружились они между собою, так что жили вместе и совершенно одинаковою благочестивой жизнию . Св. Григорий говорил о себе : «Я изучил все науки, с тем, чтобы ими служить Богу». По окончании образования св. Григорий вернулся в родительский дом. В это время отец его уже был епископом в Назианзе, и он посвятил Григория в пресвитера. В 372 году св. Василий Великий, бывший уже епископом в Кесарии, прибыв в Назианз, поставил св. Григория в епископа в городе Сосимы. Когда арианская ересь усилилась в Константинополе, то некоторые из православных убедили св. Григория прибыть сюда для защиты православия. Прибыв в Константинополь, он не нашел ни одной церкви у православных все они принадлежали арианам, и святитель устроил храм в доме своих родственников. Когда раздалась в этом храме проповедь св. Григория, то начало являться сюда такое множество слушателей, что храм не вмещал их. Св. Григорий назвал этот храм Анастасиею, т.е. воскресением, так как здесь он как бы воскресил православие в Константинополе. Ариане, видя себя пораженными св. Григорием, возмущали против него народ и не раз покушались на самую его жизнь.

Св. Григорий прославился еще своею высокою жизнию. По желанию императора Феодосия и народа, Григорий был избран на константинопольскую кафедру и председательствовал на втором Вселенском соборе. Но когда тут на соборе произошел раздор по поводу его избрания, то св. святитель добровольно отказался от константинопольской кафедры: «Я охотно следую пророку Ионе, для спасения корабля (то есть Церкви) и я готов жертвовать собою». После сего святитель Григорий посвятил себя строгой пустыннической жизни: жил среди утесов, около зверей, ходил босыми ногами, носил худую одежду, спал на голой земле и никогда не возжигал огня, чтобы согреть свое тело.

Он оставил после себя много замечательных сочинений. Подобно Василию Великому и Иоанну Златоусту, называется Великим и вселенским учителем. Почил он в 389 г. Мощи его перенесены в Константинополь в 950 г. В настоящее время они находятся в Риме, в базилике св. Петра. Нога находится в Хиландарском монастыре, глава в Ватопедском, на Афоне, часть мощей в московском Успенском соборе.

________________________________________

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

(8 февраля по н.ст., воскресенье)

Вторая подготовительная неделя перед Великим постом отсылает нас к истории о блудном сыне. Выпросив у отца свою долю наследства, юноша отправился в дальние земли, где промотал всё полученное состояние и вернулся к родителю нищим, потерянным и полным раскаяния. И был с великой радостью принят отцом, который и не помышлял о потраченных впустую деньгах, а лишь радовался, что блудный его сын наконец-то дома, живой и невредимый. Тот, кто любит, готов принять нас любыми

Какой урок можно извлечь из этой притчи? Прежде всего она призывает верующих никогда не впадать в отчаяние и не опускать рук. Если в предшествующую неделю главной задачей человека было мысленно перебрать свои дурные деяния и всей душою осудить их, то на этой следует вспомнить: Господь прощает всякого, кто приходит к нему с искренним раскаянием.

Как земной отец с ликованием встретил сбившегося с пути, но оттого не менее любимого сына, так и Отец Небесный готов с радостью принять каждое своё чадо. Пусть сейчас кажется, что мы погрязли в грехах «по самую маковку», возвращение к чистой праведной жизни невозможно и в церковь-то заходить порой совестно от обилия накопившейся на душе грязи…

Всегда есть Тот, кто ждёт лишь нашей просьбы, чтобы протянуть руку и помочь выбраться на твёрдую почву. Главное, собраться с духом и не побояться обратиться к Нему.

Сегодня дома читаем: от Луки (24:36-53), от Луки (15:11-32)

________________________________________

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ. ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ, ПОСТРАДАВШИХ

В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ.

(8 февраля по н. ст., воскресенье)

Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников, прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке ― святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме Христа Спасителя (1925); святые Царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918); и целый сонм святых явленных и неявленных. Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!

Сегодня дома читаем: от Луки (15: 11-32)

________________________________________

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯЩЕННОМУЧЕННИКА ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

(11 февраля по н.ст., среда)

Св. Игнатий, по преданию был тем самым дитятию, которое брал на руки Господь Иисус Христос, когда говорил Своим ученикам: «Если не обратитесь и не будите как дети, не войдете в царство небесное» (Матф. 18,2-5), почему и называется Богоносцем. Еще так называется потому, что всегда носил Бога в своем сердце, как он сам сказал императору Траяну. Игнатий родился в Антиохии, здесь был и епископом. Он был учеником свв. Апостолов Петра и Иоанна и помогал им в деле проповеди. Сделавшись епископом, трудился неутомимо: проповедовал веру неверующим, утверждал в ней новообращенных, возстановлял падших в следствии гонений, поддерживал малодушных и неопытных, охранял их от лжеучителей и укреплял мучеников за веру. Император Траян, одержав победу над скифами и другими дикими народами, приписал ее своим богам и требовал, чтобы все его поданные приносили жертвы идолам. Христиане отказались, и началось гонение на них с ужасным кровопролитием. Император Траян, узнав, что св. Игнатий учит не поклонятся идолам, разгневался на него и решил наказать. Прибыв в Антиохию, потребовал к себе Игнатия. Он потребовал от св. Игнатия: «Оставь свою веру и делай угодное мне, и ты будешь в числе моих друзей; я сделаю тебя первосвященником Дия (Юпитера) и отцом сената». Св. Игнатий говорил: «Угождать я готов всякому, особенно императору, если это в пользу, а не во вред и для самого угождающего и для того, кому угождают. А кто такие ваши боги Дий, Венера и другие? Бог же наш для нашего спасения сделался человеком, принял крест, смерть и погребение, воскрес и, низложив силу вражию, взошел опять на небо». Тогда царь осудил св. епископа на съедение зверям для забавы народа в Риме. «Благодарю Тебя, Господи!» - скал при этом святой и сам наложи на себя оковы. Многие из антиохийцев, по любви к святителю, решились сопровождать его в Рим. С дороги святой писал послания к своей пастве, в которых убеждал хранить единодушие и любовь, чаще ходить в молитвенные собрания, повиноваться пастырям, убегать лжеучителей и т.п.

Игнатий боялся, чтобы римские христиане не вознамерились ходатайствовать об отмене царского повеления относительно его казни и, будучи еще на пути, писал, чтобы они не делали этого. На месте казни св. Священномученик, обратившись к народу, громко сказал : «Знайте,граждане, что не за злодеяния осужден я на смерть , но за веру в истиннаго Бога». Едва сказал он эти слова, как львы устремились на него и в одну минуту растерзали. Это было в 107 году.

Христиане собрали останки тела св. Игнатия и похоронили. Впоследствии перенесли их в Антиохию. От них истекали чудеса. Св. Игнатий оставил семь посланий к своим пасомым, в которых поучали повиноваться пастырям Церкви, хранить единство веры и беречься еретиков, или лжеучителей. Он ввел в церковное богослужение, так называемое, антифонное, т.е. попеременное на двух клиросах, пение, так как слышал такое пение не небе. Кости его перенесены были учениками из Рима в Антиохию в 107 г. А в 438 , по взятии Антиохии персами, снова перенесены в Рим, где и почивают в церкви св. папы Климента.

Сегодня дома читаем: от Иоанна (4:20-5:21)

________________________________________

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО.

(12 февраля по н.ст., четверг).

Православная Церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова (Назианзина) и Иоанна Златоуста. Вселенских – имеющих значение как учители для всех времен и народов. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни вообще. Достаточно сказать, что из четырех вариантов Божественной Литургии, которая служится в поместных Православных Церквях, две приписываются авторству Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Как возник праздник

Предыстория возникновения праздника такова. При византийском императоре Алексее I Комнине в Константинополе долго спорили о том, кто из этих отцов Церкви должен считаться первым и главным. Одна часть людей превозносила Василия Великого (память 14 января), другая считала таковым Григория Богослова (память 7 февраля января), а третья – святителя Иоанна Златоуста (память 26 ноября). Но по церковному преданию, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну во сне явились вместе сразу три святителя и повелели установить общий день празднования их памяти: «Нет ме жду нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие. Поэтому, повели препирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной. В виду этого, соедини в один день память о нас и, как подобает тебе, составь нам праздничную службу, а прочим передай, что мы имеем у Бога равное достоинство».

Сегодня дома читаем: от Иоанна (10:9-16)

________________________________________

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.

(14 февраля по н. ст., суббота)

В определенные дни года Церковь творит поминовение всех усопших отцов и братий по вере. Совершаемые при этом панихиды, указанные уставом, называются вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение, — вселенскими родительскими субботами. Первая вселенская родительская суббота бывает на Мясопустной седмице, перед началом масленицы, подготовляющей верующих к Великому посту.

Почему вселенская родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста? Воскресенье перед масленицей посвящено воспоминанию Страшного суда: хотя все только еще готовятся к праздничному веселью масленицы, к этому радостному веселью уже понемногу присоединяется торжественное и покаянное настроение начала Великого поста. «Поминай час смертный и вовеки не согрешишь», говорили в древности, поэтому и веселье масленицы не должно быть безумной оргией, но должно быть временем радостного общения с ближними.

Сегодня дома читаем: от Иоанна (5:24-30)

Неделя мясопустная , о Страшном Суде.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

(15 февраля по н. ст., суббота)

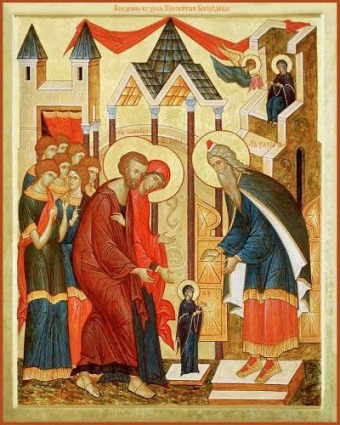

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом. Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на Западе – с V века. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Сегодня дома читаем: от Луки (2:22-40), от Матфея (25:31-46)

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ.

(15 февраля по н.ст., воскресенье)

Свт. Феофан Затворник (1Кор.8:8–9:2; Мф.25:31–46)

Страшный суд! Судия грядет на облацех, окруженный несметным множеством Небесных Сил бесплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец, все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение – и слышится решительный приговор Судии – одним: «приидите», другим: «отыдите» (Мф.25:34, 41).

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! – но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написанные на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями; если не ручьями, хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей и, ревнуя потом, верно исполнить такой обет. Сегодня дома читаем: от Марка (16:9 – 20), от Матфея (25:31-46)

_______________________________________________

СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА)

(16 -22 февраля)

Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту, посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы.

Масленица – просторечное название Сырной седмицы — последней перед Великим постом недели. В продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица — это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

Неделя завершается Прощеным Воскресеньем, когда мы просим прощения у Бога и у близких за свои грехи, ошибки и слабости. Впереди — Великий пост, время подготовиться к Пасхе и к победе над смертью. Войти в это время лучше без ропота, без душевных обид. И это время должно стать тихим размышлением, в храмах уже идут службы, которые готовят людей к посту.

_______________________________________________

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО НИКОЛАЯ (КАСАТКИНА),

АРХИЕПИСКОПА ЯПОНСКОГО.

(16 февраля по н. ст., понедельник)

Равноапостольный Николай (Касаткин), создатель и первоиерарх японской церкви, является выдающимся русским миссионером 20-го века. Почив в 1912 году, он был причислен к лику святых шестьдесят лет после своей кончины (31 марта 1970 года). Память святителя Николая Японского чтят 16 февраля.

Вся жизнь и все силы этого самоотверженного миссионера были отданы проповеди Евангелия и сеянию Слова Божия в Стране Восходящего Солнца, и его равноапостольные труды принесли богатый плод. Наганава Мицуо пишет: «Он оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, вырастил одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных верующих достигло 34110 человек… »

Протоиерей И. Восторгов, посетивший Японию, писал: «Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране такою известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия, довольно было сказать одно слово «Николай,» и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался «Николай,» и место миссии также «Николай» даже само православие называлось именем «Николай.» Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и дорогое: «Николай»…»

Известный востоковед Д. М. Позднеев, близко знавший святителя, вспоминает: «Вместе с мягкостью, он был железным человеком, не знавшим никаких препятствий, практичным умом и администратором, умевшим находить выход из всякого затруднительного положения. Вместе с любезностью в нем была способность быть ледяным, непреклонным и резким с людьми, которых он находил нужным воспитывать мерами строгости, за что-либо карать или останавливать. Вместе с общительностью в нем была очень большая, долгим опытом и горькими испытаниями приобретенная сдержанность, и нужно было много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие и откровенность. Наряду с какой-то детской наивностью веселого собеседника в нем была широта идеалов крупного государственного ума, бесконечная любовь к родине, страдание ее страданиями и мучение ее мучениями… Широкие и святые идеалы, железная воля и неистощимое трудолюбие — вот сущность архиепископа Николая.»

Нельзя не согласиться с А. Платоновой, автором одного из жизнеописаний святителя, которая писала: «Знать о нем возможно более подробно — долг всякого русского человека, потому что такие люди, как архиепископ Николай, — гордость и украшение своей страны.»

Деятельность его была сопряжена с многими скорбями. Архиепископа Николая травили с двух сторон: японцы — как русского политического агента, шпиона, агитатора, сеющего на японской почве измену и симпатии к вероломной, хищнической России; русские — как деятеля, сообщающего Японии о России то, чего ей не нужно знать… Деятельность архиепископа объявлялась, таким образом, не только бесполезною, но и вредною, а на него самого многие в России смотрели как на охваченного странной манией оригинала. Архиепископа Николая спасли для дела две руководившие им во всю жизнь идеи: первая — идея апостольского служения, подвига распространения православия среди язычников; вторая — горячее убеждение, что его работа должна стоять вне всякой связи с политикой.» И в другом месте: «Его проникало то, что он хранил в себе не для земной цели.»

Сегодня дома читаем: от Луки (19:29-40; 22:7-39)

_______________________________________________

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦИ МАРИИ ВИНОГРАДОВОЙ

(17 февраля по н. ст., вторник)

Преподобномученица Мария, в миру Виноградова Мария Георгиевна, родилась в 1886 году в с. Лихачево Волоколамского уезда Московской губернии. Из крестьян, отец — полотер по найму, умер, когда девочке было два года, и её воспитывала мать, Екатерина. Окончила 2 класса церковно-приходской школы.

В 1904 году поступила в Московский Скорбященский монастырь. После закрытия монастыря в 1922 году работала в артели по пошиву одеял, которая была организована при монастыре. Проживала вместе с семью монахинями Скорбященского монастыря. В 1929 году была арестована органами ОГПУ. Был произведен обыск, нашли церковную литературу. Через несколько дней была отпущена из ОГПУ.

В 1929-1930 гг. работала по найму домработницей. В 1933 году было отказано в паспорте, власти потребовали от нее, как от бывшей монастырской послушницы, покинуть Москву. Переехала в Волоколамск и стала подрабатывать поденной работой на огородах крестьян.

В 1935 году священник села Возмище, принял монахиню Марию на работу уборщицей в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь тогда подвизались несколько монахинь из закрытых монастырей. Собираясь поочередно в доме у одной из них, они совершали уставные монастырские службы. Затем она работала сторожем и трудилась при церкви.

25 января 1938 года была арестована. На следующий день была вызвана на допрос свидетельница; она показала, будто бы послушница жаловалась ей, что советская власть никакого житья не дает, говорила, что на старости лет отправили священников скитаться по тюрьмам, ни за что арестовывают, вероятно, скоро и её арестуют, раз монахинь арестовали.

1 февраля следователь допросил послушницу. Сказав, что в монастырь она поступила по религиозным убеждениям и призванию, Мария подтвердила, что действительно они с монахинями собирались вместе молиться, но никого из посторонних в это время у них не присутствовало.

— Вы арестованы за контрреволюционную антисоветскую деятельность, которую вы проводили в течение ряда лет. Признаете ли вы это? — спросил её следователь.

— Виновной себя не признаю. А если я прикладывала усилия к тому, чтобы больше народа посещали церковь, так я это делала по своим религиозным убеждениям, по вере в Бога и Христа, — ответила послушница.

— Каким образом вы вели агитацию за посещение церкви и что этим преследовали?

— При встрече на улице и в церкви я говорила женщинам, что надо посещать церковь и молиться о грехах…

— Из показаний свидетелей по вашему делу вам зачитаны выдержки о вашей антисоветской деятельности. Признаете ли вы это?

— Таких высказываний с моей стороны не было, и показания против меня даны ложные.

11 февраля тройкой при УНКВД по Московской области была приговорена к расстрелу. Расстреляна 17 февраля 1938 года на Бутовском полигоне, погребена в безвестной общей могиле. 30 июня 1989 года была реабилитирована Прокуратурой Московской области по 1938 году репрессий.

Причислена к лику новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2008 года.

Сегодня дома читаем: от Луки (22:39-42, 45; 23:1)

_______________________________________________

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»

(18 февраля по н. ст., среда)

Название ей такое дал Феофил Аданский. По преданию жил он в VI веке, служил экономом в архиерейском доме, был очень порядочным и добросовестно выполнял свою работу.

В России первые чудеса этой иконы были явлены в XVIII веке. Сначала она спасла замерзающего крестьянина от неминуемой гибели. Федота Обухова в дороге застигла пурга, дорогу так замело, что лошади не могли продолжать путь. Замерзая, Федот начал молиться Пресвятой Богородице и пообещал, если выживет, напишет список её образа «Взыскание погибших» для местного храма. Вскоре его случайно обнаружили местные жители, и Федот чудом остался жив.

Когда же он пришел к иконописцу заказать икону, тот запросил за неё очень высокую цену, за что Богородица в тот же момент лишила его зрения. Он раскаялся в корыстолюбии и согласился написать образ за любую стоимость.

В середине XVIII века молитвы пред иконой «Взыскание погибших» спасли от духовного падения вдовца с тремя дочерьми. Он потерял любимую жену, лишился своего состояния, не выдержав таких испытаний, начал пить. В отчаянии он стал молиться перед образом Богородицы о своем спасении и об устроении его девочек. Вскоре его жизнь наладилась, а девушки благополучно вышли замуж. Он отнес чудодейственный образ в Московский храм Рождества Христова в Палашах, чтобы и другие жители могли прибегнуть к заступничеству Пречистой Девы.

Сегодня дома читаем: книга Иоиля (2:12-26)

_______________________________________________

СОБОР ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ.

(21 февраля по н.ст., суббота).

В сырную субботу Церковь вспоминает всех святых мужей и жен, просиявших в подвиге поста. Этот день напоминает верующим о примере святых подвижников, которые, несмотря на свою человеческую немощь, достигли Небесного Царствия. Их жития вдохновляют христиан на духовный подвиг, помогая осознать, что пост – это не только воздержание от пищи, но и стремление к добродетели.

В этот день Церковь также объединяет память множества святых разных стран и народов, многие из которых не имеют других дней для церковного поминовения. Это древний праздник, который укрепляет верующих перед началом Великого поста.

Сегодня дома читаем: от Матфея (6:1-3)

_______________________________________________

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.

ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

(22 февраля по н. ст., воскресенье)

В этот день Церковь вспоминает самое страшное событие, которое произошло с человечеством от сотворения мира — изгнание Адама из рая. В результате этого люди утратили единство с Богом, друг с другом и с остальным миром.

Бог создал Адама и Еву для того, чтобы они и весь их род жили в раю, познали Господа и могли с Ним общаться. Адама Бог наделил свободной волей, этим почетным и очень ответственным даром, который должен был помогать ему совершенствоваться в жизни. Конечная цель Адама была – стремление к Богу, но к этой цели необходимо было идти долгим путем через сыновье послушание и благодарность. Дьявол-искуситель предложил ему и его супруге Еве: «Зачем ждать? Давай сразу. Вкуси от запретного плода — и сразу же будешь как бог!». Сейчас и сразу, без усилий – это оказалось привлекательным в сатанинском предложении. Однако неисполнение воли Отца Нашего неминуемо ведет к смерти, на которую и обрекли нас наши прародители – Адам и Ева. Сатана сам уже находился в состоянии вечной смерти, и он также хотел обречь на погибель весь человеческий род.

И вот Бог изгоняет людей из рая. Дьяволу вроде бы есть чем гордиться, ведь он, казалось бы, победил в битве за человека. Но на самом деле этим изгнанием Господь дает шанс, Он хочет спасти человека от вечной смерти. А через много лет Господь, в лице Своего единственного Сына, Единосущного Отцу, Господа Иисуса Христа, идет навстречу людям, чтобы помочь им вернуться домой, к Себе. Снова Бог отворяет двери Своего Царства всем, кто идет с Ним, и кто хочет потрудиться, чтобы его жизнь не была существованием, а превратилась в паломничество к небесному раю.

Перед началом Великого поста Церковь вспоминает плач Адамов, который понял, что он лишился своей самой великой мечты – быть похожим на Бога. Этот плач относится к каждому из нас. Для того мы и вступаем в пост, чтобы приложить максимум сил для спасения души, чтобы вырваться из греха и научиться жить просто – жить любя, а не ненавидя.

Сегодня дома читаем: от Матфея (6:14-21)

КАК ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прощёное воскресенье – это последний день перед началом Великого поста. В этот день просят прощения и прощают всем накопившиеся обиды.

Накануне начала Великого поста, в Прощеное воскресенье, в храмах Русской Православной Церкви служат вечерню с чином прощения.

Накануне начала Великого поста, в Прощеное воскресенье, в храмах Русской Православной Церкви служат вечерню с Чином прощения.

Во время Чина прощения настоятель и все священники храма выходят из алтаря и просят прощения у прихожан. И прихожане в свою очередь подходят к клирикам и просят прощения у них. А затем уже — друг у друга.

В Прощеное воскресенье принято просить прощения у ближних и вне стен храма. Люди звонят друг другу, шлют письма или просят прощения при личной встрече. Обычно диалог выглядит так:

– Прости меня!

– Бог простит, и я прощаю.

_______________________________________________

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. ТИХОНА,

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ.

(22 февраля по н.ст.. воскресенье)

Прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления апостола Иоанна Богослова, и многие видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите друг друга! – говорит в последней проповеди апостол Иоанн. – Это заповедь Господня, если соблюдете ее, то и довольно».

В унисон звучат последние слова патриарха Тихона: «Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»

Прошло много лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал России святые его мощи в укрепление ее на предлежащие трудные времена. Покоятся они в большом соборе Донского монастыря.

Сегодня дома читаем: от Марка (12:38-44)

_______________________________________________

ВЕЛИКИЙ ПОСТ (23 ФЕВРАЛЯ – 11 АПРЕЛЯ)

Святой Ефрем Сирин о посте:

Пост есть одно из церковных установлений, которое в быту встречает наибольшее противодействие со стороны не только отошедшей от церкви части населения, но и среди верующих. Между тем, пост имеет чрезвычайно важное влияние как на тело, так и на дух человека. Если христиане поставили себе образцом, к которому надо стремиться, по которому надо устраивать свою жизнь - Христа Спасителя, то все действия Христовы на земле имеют для христианина особое значение, и этим действиям, по возможности, должно подражать. Христос постился, постился необыкновенным образом. В течении сорока дней, приступая к делу своей проповеди. Христос в Иорданской пустыне ничего не вкушал. И пост, прежде всего является подражанием этому первоначальному труду Христову, предпринятому Им на первых шагах Своего спасительного для нас дела…

Значение поста для духовной жизни человека. Можно сказать , что там куда не входит пост, легко войдет разгул. Человеку привычному к посту легко заставить себя сдерживаться и в других отношениях. Ему будет легче справиться со своим языком, греша которым люди создают столько бед. Ему будет легче содержать себя в телесной чистоте. К подвижнику поста легче приходит молитва, потому - что отяжелевшая объеданием плоть - плохой товарищ для молитвы…

Так возрадуемся о посте, верные чада Православной церкви Христовой! И простив от сердца врагам своим, испославши смиренно прощения у всех обиженных нами,

начнем создавать храмину нашей души в благолепии, воздержании, целомудрии, кротости, незлобия, верности и любви. Возрадуемся о великом посте - ибо в завершении его сияет нам неземным светом радость Светлого Христова Воскресения!

._______________________________________________

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(25 февраля по .ст., среда)

Иверская икона Божией Матери, находящаяся на Афоне, прославилась многими чудесами. Слух о чудотворном образе через паломников распространился по России. Святейший Патриарх Никон (тогда еще Новоспасский архимандрит) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию (который прибыл в Москву за милостыней для афонских обителей) с просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Афонский инок Иамвлих написал копию с Иверского образа, и через год икона, в сопровождении афонских монахов, прибыла в Москву. 13 октября 1648 года она была торжественно встречена жителями столицы. Великая святыня Русской Православной Церкви Московская Иверская икона прославлена от Господа многими чудесами.

Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829–842) иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), для сохранения святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна о даровании монастырю явившейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин (память 25 июля), по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами, где находится и по сей день. Поэтому святая икона называется Портаитиссою, Вратарницею.

Сегодня дома читаем: Исход (2:3-11)

_______________________________________________

СВТ. АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО, МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА.

(25 февраля по н.ст., среда)

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец (в миру Елевферий) родился в 1292 году (по другим данным, 1304) в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества.

Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей". С этого дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и в пятнадцать лет решился стать иноком. В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители - старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником в 1354 году. В то время Русская Церковь раздираема была великими нестроениями и распрями, в частности из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом Киева и великой России с титулом "всечестнаго митрополита и экзарха". На обратном пути во время бури на море кораблю грозила гибель. Алексий молился и дал обет построить храм святому того дня, в который корабль пристанет к берегу. Буря утихла, корабль пристал 16 августа. Восторженно встретила святителя Москва.

Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри (по образцу Троицкого, основанного Преподобным Сергием), налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу - его супругу. "Прошение и дело превышает меру сил моих, - сказал святой Алексий, - но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, - не презрит Он молитвы веры". И действительно, по его молитве, окропленная святой водой, супруга хана исцелилась.

Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Димитрия (будущего Донского). Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 году Спаса Неруко-творенного Образа монастырь на Яузе в Москве (Андроников, по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря) по обету, который он дал, когда корабль во время его поездки в Константинополь терпел бедствие; Чудов - в Московском Кремле, восстановлены и две древние обители - Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная обитель его имени (Алексеевская).

Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.

_______________________________________________

РАВНОАПОСТОЛЬНОГОГ КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО

(27 февраля по н.ст.. пятница)

Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский (до принятия схимы – Константин), и старший брат его Мефодий (память 6 апреля) по происхождению славяне, родились в Македонии, в городе Солуни. Святой Кирилл получил блестящее образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. Он рано принял сан пресвитера. По возвращении в Константинополь состоял библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии. Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время. Оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, папы Римского. Прибыв к хозарам, святые братья беседовали с ними о христианской вере. Убежденный проповедью святого Кирилла хозарский князь и с ним весь народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников. Святой Кирилл вернулся в Константинополь с 200-ми отпущенными пленниками.